ブログを書こうとしても、なかなか続かない。もっと気軽に文章を書きたいと思って読んでみました。

2025年の最初の一冊。

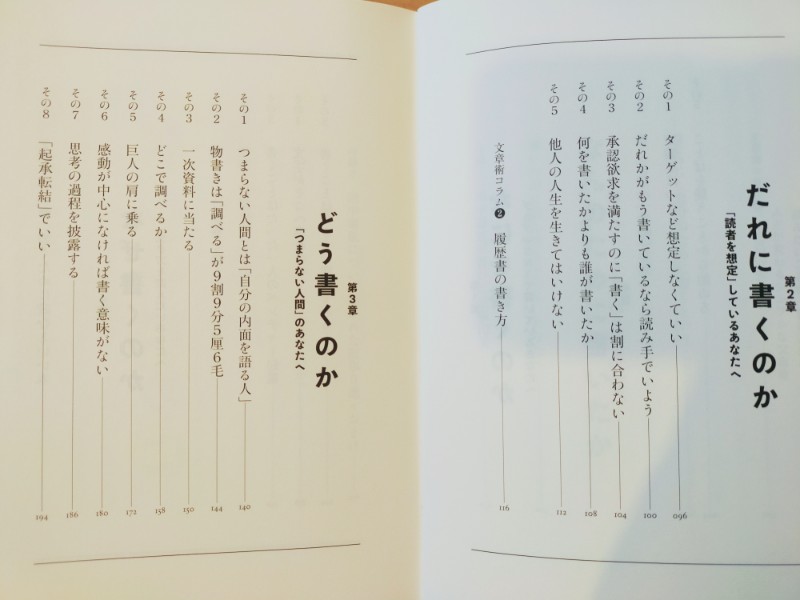

目次だけ見ると心を折られる

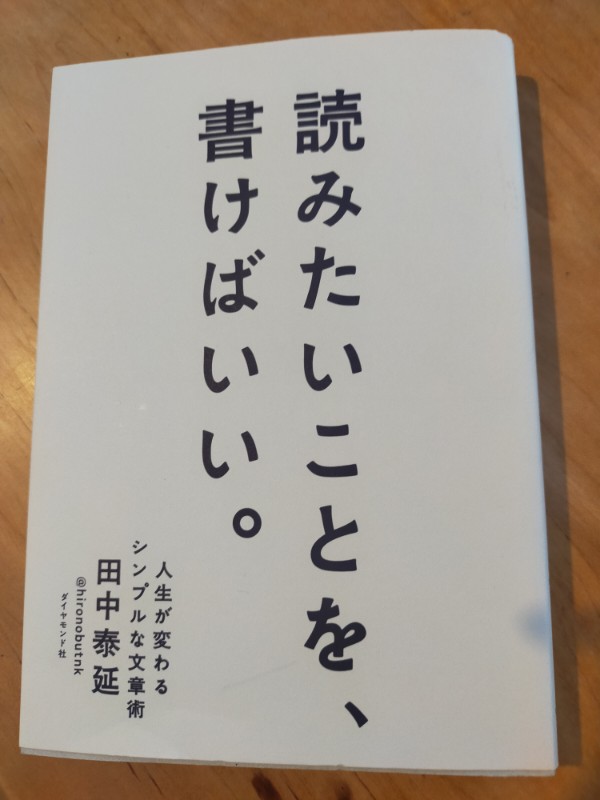

「読みたいことを、書けばいい。」著者 田中泰延

ライターをやっている著者さんが書く「人生がかわるシンプルな文章術」の本です。

文章術とサブタイトルにありますが、具体的な書き方じゃなく、どちらかというと心構えみたいな話です。

ところで、私は『ブログを気負わずに書き続けるモチベーションが欲しい!』と思ってこの文章術の本を開いたのです。

それなのに、この目次……

ぱらぱらっとめくったら、こんなことが書いてある。

「その2 だれかがもう書いているなら読み手でいよう」

例えば映画の感想とか。誰かが書いている感想と同じようなことを書くなら文章を書く意味がない。

「何を書いたかより誰が書いたか」

宇多田ヒカルがどっかの定食について書いた記事なら読まれても、一般人が必死で頑張って何を書いても読まれません。

「つまらない人間とは「自分の内面を語る人」」

ちょっと見ただけで心が折れそう。

ちらっと読んだ感想は、「全然、文章を書くハードル下げてくれないじゃん!」だった。

いや、これ読んだら、逆に気軽に文章書けなくない!?ってなります。

まあ、それでも読みました。

ちゃんと読んだら、目次を見ただけのときとは景色が変わりました。

備忘録として残しておきます。

心に残った部分を書いておく

この本が最後までずっと主張しているのは「自分が読みたいことを書けば、自分が楽しい。」ってこと

第2章 だれに書くのか

「だれかがもう書いているなら読み手でいよう」

それ言ったら、ブログとかSNSの発信はできない……と思ったのだけれど、著者さんが言いたいのは、要は自分の言葉で書くってことでした。

何かについて感想や意見を書こうとしたとき、つい人の評価が気になって、調べてしまうことがあります。その後で文を書いたら、誰かの意見を反映させたような文章になる。

誰かの意見を反映させて他人の言葉で書いても意味はない。

自分が感じたことを、自分の言葉で書くことが大事。

「何を書いたかより誰が書いたか」

結局、素人の一般人が書いた文章ってそんなに読まれることはない。読まれない文章を時間をかけて書くならば、せめて自分の言葉で自分だけの感情をつづろう。

「他人の人生を生きてはいけない」

何かを発信すると反応が返ってくる。悪い反応なら気にしないこともできるけれど、逆に良い反応を気にしないのは難しい。

誰かに褒められたから、「また褒められたい」と人の評価を気にするようになると、自由に書けなくなってしまう。楽しくなくなってしまう。

評価の奴隷になってはいけない。

第3章 どう書くのか

「つまらない人間とは「自分の内面を語る人」」

他人の内面だけなんて誰も興味がない。内面を語りたいなら、その周りの事象を書く。

心象を語るためには事象の強度が必要不可欠。

「物書きは「調べる」が9割9分5厘6毛」

コラムやエッセイとして読む価値のある記事を書くなら、調べたことを9割、自分の意見を1割そえる。とにかく調べる。しかも一次情報にあたる。

最後に、心に残った一文をメモ。

抜粋

「事象にふれる。心象が生まれる。あなたは、なにかをかきたくなる。だれかに読んでもらいたくなる。」

「しかし、恐れることはない。なぜなら、書くのはまず、自分のためだからだ。あなたが触れた事象は、あなただけが知っている。あなたが抱いた心象は、あなただけが憶えている。」

「あなたは世界のどこかに、小さな穴を掘るように、小さな旗を立てるように、書けばいい。すると、だれかがいつか、そこを通る。」

「自分が読みたくて、自分のために調べる。それを書き記すことが人生をおもしろくしてくれるし、自分の思い込みから解放してくれる。」

文章を書く人は読んでみるといいかも

さくっと読めます。

「ライターになりたい」とか

「バズる記事を書きたい」とか

「書くことで生計を立てたい」とか思っている人は一度読んでみるといいかもしれません。

気づきは色々ありましたが、まとめると……タイトルそのまま。

自分自身が読みたい文章を、楽しんで、書けばいい。

ところで、この本を読んで一箇所だけふせんを貼りました。

著者が電通に採用されたときの履歴書のところ。

本文とは関係ないコラムだったけれど……子どもに見せようと思って。